为充分展示侨界人士的风采,为侨界人士学习和传承老归侨爱国、爱乡、爱家人的优良传统,南京市侨联特推出《老归侨回忆录》系列报道,营造侨心向党、同心与共的侨界氛围,鼓舞侨界群众继往开来,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而砥砺奋进。

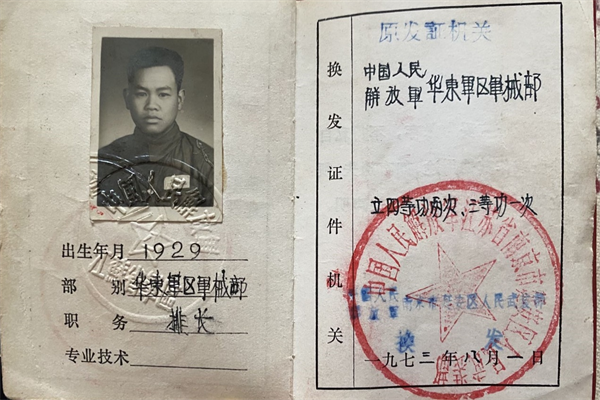

李毓林,1928年出生于印尼,祖籍广东开平县,1933年从印尼归国。17岁参军,曾参加孟良崮战役、海安之战、渡江战役。在孟良崮战役中脚踝受伤,落下终身残疾。新中国成立后,在华东军区军械部军械总厂任保卫干事,后转业到南京晨光机器厂、南京供电局工作。

“是侨联来人看我吗?”见到陌生人来到家里,94岁老归侨李毓林急忙问身旁的爱人。李老爱人和我们说,“这些年李老记忆衰退得厉害,很多人和事都忘了,唯独记得侨联。”回国经历是老归侨们难忘的集体回忆,“侨”是他们刻入记忆深处的身份认同。下面是李老对他人生经历的口述。

1928年我在印尼出生,祖籍广东开平县。家里有四个孩子,一个哥哥、两个姐姐和我。无奈经济条件差、孩子多,父母养不起,就决定把我和两个姐姐送回国生活。5岁那年,哥哥带着我们踏上了回国的路,从那以后我再没见过父亲母亲。回国后,我和两个姐姐帮着做农活,日子还算过得去。

抗日战争中不幸的童年

1938年日本侵略军打到广东,那时我10岁。一天,大妈生病卧床,我独自蹬着水车到隔壁村打水。在去的路上不幸遇到了日本侵略军,被他们掳走做了苦力。就这样我离开了那个家,直到解放后我才千方百计找回去。被掳走的7年里,我被逼着给日本侵略军挑炮弹,幼小的肩膀上扛着满满两担子炮弹。那时没有衣服穿,光着膀子扛,双肩经常磨出血泡。日本侵略军经常用鞭子抽打做苦力的老人们,我们小孩子看着害怕,就乖乖做事,生怕也吃鞭子。

记忆中最快乐的时光

1945年日本投降,我被放出来。由于离家时小,不记得回大妈家的路。我躲在一座庙里。恰好解放军路过,看我无家可归,把我带走了。从那以后,我参军做了步兵,跟随大部队北上到山东。

在山东,我参加了孟良崮战役。战斗中,国民党机枪打穿了我的脚后跟,子弹射进左侧大腿股骨头,军医给我做了简单包扎后,安排我在老百姓家疗养。伤口是慢慢愈合了,但是从那以后,我走路一跛一跛的,再也没好过。在战争年代,能活下来就是幸运的。疗养后,再回到部队时,我被安排做了宣传工作。那是我青春记忆中最快乐的时光。离开陕西后,我随着部队南下参加了渡江战役。解放南京后,我留在华东军区军械部军械总厂保卫处做干事。我不怕吃苦,埋头苦干,工作期间荣获了三等功。

和平年代里争做好党员

后来军械总厂改制到地方,我也跟随转业,起初在晨光厂工作,后被调去了南京供电局。在供电局工作期间,我踏实勤恳,被评为车间先进生产者、创先争优好党员。

退休后,通过各种打听,请民政部门帮忙,我终于找到了广东大妈家。回家那天我内心百感交集,离开大妈时,我还是个10岁的垂髫小儿,而再见面时已是花甲老人。我和亲人们失散得太久了,很心酸,但见到大妈身体还好,两个姐姐在老家做生意,日子过得还不错,心里安慰了很多。

如今,94岁的我内心充满了感恩,感谢党和侨联组织在我晚年给予的关心,帮我解决了很多生活困难。在中华人民共和国成立73周年之际,我收到了组织送的两枚无比珍贵的徽章,这是对我过往经历的再次认可和肯定,让我又一次地体会到了强烈的归属感。这是我在迟暮之年收到的最好的礼物,我感到很温暖、很荣耀。